极目新闻评论员 屈旌

三年前,一张被恶意篡改的照片将南宁90后女孩苏雨晴(化名)推入深渊。素未谋面的造谣者黄某将她的生活照配上低俗文字,在境外平台肆意传播。失业、抑郁、离婚、卖房……这场无妄之灾几乎摧毁了她的人生。

尽管她最终通过法律讨回公道,但维权之路的艰难令人心惊——耗时三年,历经报警无果、抑郁崩溃、“钓鱼”取证、调解毁约、两次诉讼、强制执行……如今,造谣者虽已被查明,法院也做出了判决,但她仅仅得到了一纸道歉声明,20万元赔偿款至今仍未兑现。(据7月21日潮新闻)

苏雨晴在调解室里与黄某见面 受访者提供

苏雨晴在调解室里与黄某见面 受访者提供

女孩这场漫长维权的胜利,来得太迟,代价也太大。受害者的坚韧让人心疼又敬佩,但当下对于造黄谣行为惩治力度的严重不足,也让人觉得气愤和心寒。

造黄谣是一种极其卑劣的行为,成本极低,伤害力极强。一张图、几句话,就能让受害者社会性死亡。黄某们躲在屏幕后,用龌龊的想象践踏他人尊严,却鲜少受到严惩。此案中,黄某仅被拘留10日罚款500元,调解书成一纸空文,直到被告上法庭,拖到强制执行才登报道歉。

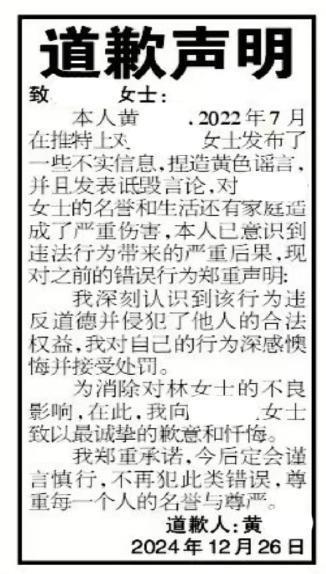

黄某发布的道歉声明 受访者提供

黄某发布的道歉声明 受访者提供

更讽刺的是,他竟提出“每月还1000元”的和解方案。若受害者接受,就要用16年的时间等待本应即刻兑现的赔偿。这种轻飘飘的惩戒,无异于变相纵容。当造谣者可以肆无忌惮地践踏他人尊严时,而受害者却要耗尽三年光阴、牺牲健康与家庭才换来一纸道歉,这无疑是对社会公平正义的嘲弄。

苏雨晴的遭遇绝非孤例。从杭州取快递女子被造谣出轨案,到苏州大学赵某某P图侮辱女性事件,受害者往往陷入“自证陷阱”:报警因证据不足难以立案,诉讼需承担高昂的取证成本,而造谣者却能利用法律漏洞逃避制裁。现行法律对网络诽谤的处罚仍显乏力。治安调解的违约成本低,民事诉讼的执行难度大,刑事立案门槛高,即便像苏雨晴这样死磕到底,赔偿金额也常常难以覆盖受害者的实际损失,而且还会遭遇执行难的困局。当维权成本远高于违法成本时,法律就失去了应有的威慑力和公信力。

由此看来,提高违法成本,构建更严密、更全面的惩治体系,是遏制造黄谣的关键。首先,应推动法律法规进一步完善和适用,对情节严重的造黄谣行为直接入刑,提高量刑标准;其次,平台需承担主体责任,建立“一键溯源”机制,对境外传播的谣言通过技术手段锁定国内源头,同时完善投诉处理流程,避免受害者陷入“取证难”困境;可借鉴“公益诉讼”模式,由检察机关对重大造谣案件提起公诉,减轻受害者举证维权的负担;最后,要利用好信用惩戒制度,将造谣者纳入失信名单,限制其高消费、从业资格等,让违法者付出切实代价。

在苏雨晴的维权之路上,她几乎是以一己之力与造谣者对抗,这不应是受害者应有的处境。毕竟不是每个人都能如此坚强,一直死磕,多数受害者都因为困难太多、压力太大而放弃维权,这种“违法者装没事,受害者脱层皮”的畸形逻辑,会让谣言如野火般蔓延,最终每个人都可能成为受害者。建议相关部门设立“网络暴力救助基金”,为受害者提供法律援助、心理干预及证据保全指导;工会、妇联等组织应主动介入,协助报警、固定证据,避免受害者陷入孤军奋战的绝境。媒体应加大对造黄谣危害的宣传力度,引导公众树立正确的价值观,营造抵制造黄谣的社会氛围。

唯有让违法者真正被处罚出痛感,让法律和正义成为受害者的铠甲,才能形成全社会共同治理的合力,斩断造黄谣的黑色产业链,不再让受害者成为踽踽独行的“孤勇者”,更进一步的,不再让更多女孩们受到“黄谣”的伤害。

明道配资-股票低息配资-股票免费配资-炒股平台配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。